竹编工艺:千载传承的指尖艺术

野水平溪桥畔,蓼花随风翻舞,景色宜人。人们斫竹为材,精心编织成青篮,作为日常生活的必需品。而在门前,还设置了蟹簖,寓意着收获与富饶。这一场景,不禁让人想起王叔承的《雨后杂兴三首》,其中“青篮”二字,正是对中国传统手艺——竹编的生动描绘。竹编工艺历史悠久,可追溯到5000年前的新石器时期,那时便已出现了用于储存的竹编器物。随着岁月的流转,竹编工艺愈发精细,不仅实用性增强,更融入了装饰性的元素,成为我国各地人民生活中不可或缺的一部分。

2008年6月7日,竹编这一传统手工艺被正式列入第二批国家级非物质文化遗产名录,这标志着竹编工艺品在历经数千年的传承之后,依然保持着令人赞叹不已的独特魅力。接下来,我们将一同探寻竹编的起源与演变。

关于竹编的起源,可以追溯到遥远的古代。在南方的良渚文化遗址中,考古学家发掘了大量刻有竹器纹饰的印纹陶器,这为我们揭示了竹编艺术的古老历史。大约在公元前5000年,河姆渡文化在长江下游兴起,水稻在长江流域广泛种植,骨耜成为了水稻耕作的重要农具。而太湖流域,作为古代的竹编重镇,在新石器时代就已开始大规模生产竹编。出土的200多件竹编遗物,种类繁多,包括篓、篮、簸箕、谷箩、竹席等,以及用于渔业、养蚕业和农业的各种实用工具。

考古资料显示,随着人类定居生活的开始,简单的农业和畜牧业生产也随之展开。为了储存食物和饮水,人们开始使用各种工具砍来植物的枝条,编织成篮、筐等器皿。在实践中,人们发现竹子具有诸多优点:干脆利落、开裂性强、弹性与韧性俱佳,且易于编织、坚固耐用。因此,竹子逐渐成为当时器皿编制的主要材料,竹编艺术也由此发轫并逐渐发展。

0竹编的多样种类

竹编艺术涵盖了众多类型,从日常生活中的篮、筐、篓、席等实用器具,到工艺品摆件,无不体现了竹编的精湛工艺与广泛用途。这些不同种类的竹编产品,不仅满足了人们的日常需求,更在美观与实用之间找到了完美的平衡。

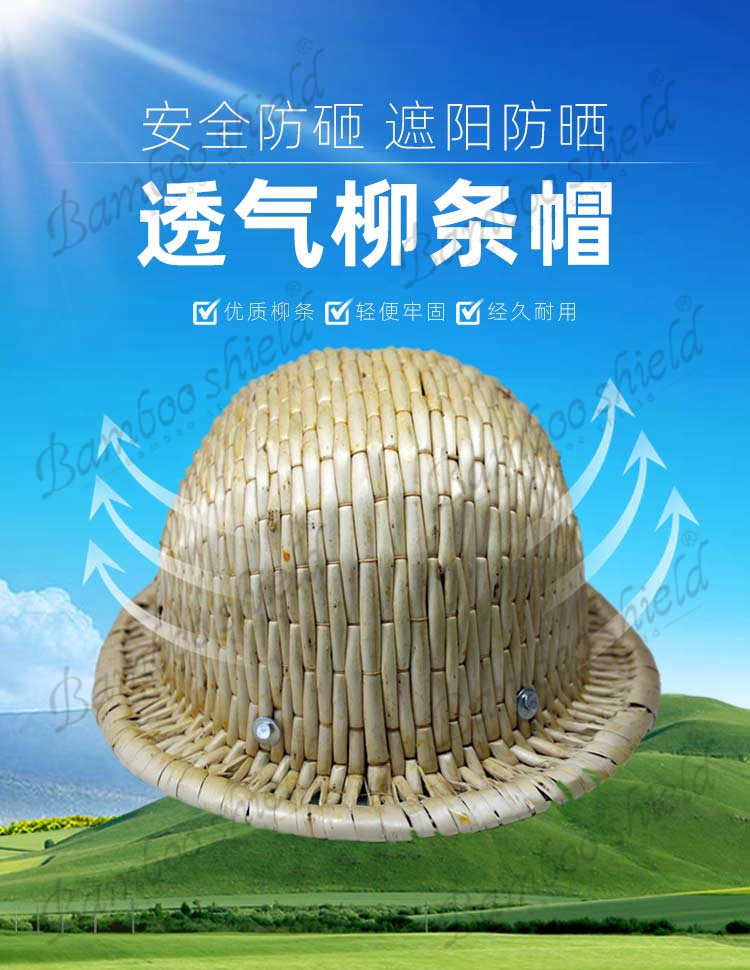

竹编,这一以竹为主要原料的手工艺品,其种类繁多,功能各异。根据其用途和形态的不同,我们可以将其分为几大类。其中,完全实用型的竹编制品,以其朴实无华、粗犷的风格著称。在竹材的选择上,这些产品更注重实用性,而非美观性。它们以结实耐用为首要标准,虽然外表并不华丽,但每一处细节都透露着匠人的用心与智慧。

实用装饰两栖型:

这类竹编制品在外观上具备一定的美感,制作工艺也相对精细。尽管与真正的艺术精品相比仍存在一定的差距,但相较于纯粹的实用型竹编,其视觉效果显然更为出色。

收藏型:

收藏型竹编并非全部都是精品,其中也包含一些普通的竹编制品。然而,精品收藏竹编在数量上占据主导地位。这些精品通常对竹编的精细度、外观和款式都有着严苛的要求。它们往往并非流水线批量生产,而是由竹编大师精心制作、数量稀少的艺术品。能达到收藏型竹编标准的竹制品,其制作技艺之精湛,远非一般竹艺术家所能及,因此在常规市场上也难得一见。

EVER

(此处无需改写,直接删除“EVER”即可)

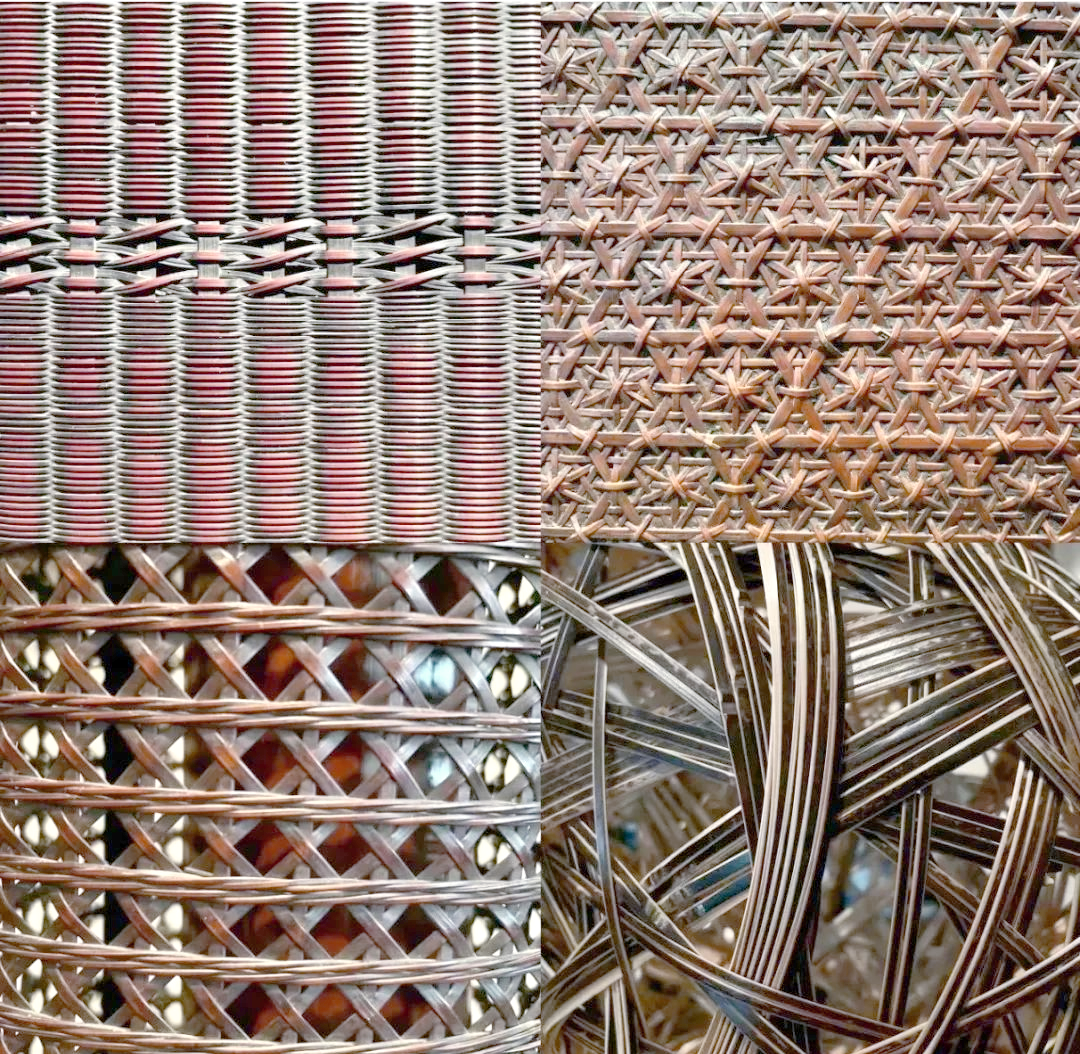

做竹编需要经过起底、编织、锁口三个主要步骤。在编织时,主要采用经纬编织法,同时也可以结合其他技法,如疏编、插、穿、削、锁、钉、扎、套等,以创造出丰富多彩的图案。若需要加入其他颜色,则可以使用染色的竹片或竹丝进行插扭,从而形成色彩对比鲜明、图案生动的花纹。

制作瓷胎竹编时,所使用的竹材都经过精心挑选,源自成都地区的特长无节瓷竹。这些竹材需要经过破竹、烤色、去节、分层、定色、刮平、划丝、抽匀等多道手工工序,才能制作出精细的竹丝。这些竹丝的断面都是矩形,对厚度和宽度都有严格的要求,厚度仅有两三根头发丝那么厚,宽度也只有四五根发丝那么宽。每一根竹丝都要经过匀刀处理,以确保其厚薄均匀、粗细一致,令人叹为观止。

0竹编的非遗价值

竹编,这一传统手工艺,承载着深厚的文化底蕴。作为非物质文化遗产的一部分,它不仅代表着匠人的精湛技艺,更体现了人类对自然材料的尊重与巧妙运用。通过经纬编织法及其他多种技法的结合,竹编艺人能够创造出丰富多彩的图案,使得每一件作品都独具特色,充满了艺术魅力。同时,竹编还蕴含着丰富的文化内涵,与人们的日常生活紧密相连,成为了传承文化、沟通心灵的重要纽带。

竹编工艺作品不仅以其独特的艺术性吸引着人们的目光,更因其深厚的实用性而成为中国传统文化不可或缺的组成部分。作为一种独具民族特色的非物质文化遗产,竹编承载着重要的传承价值,彰显了祖先的智慧与技艺,同时也展现了中国文化的深远底蕴。这些工艺品造型新颖、匠心独运,色彩斑斓且经久耐用,无疑是人类文化遗产中的璀璨瑰宝。从农村发轫,至城市繁荣,竹编工艺已传遍世界各地,赢得了人们的广泛喜爱与推崇。作为中国传统文化艺术的精髓,竹编不仅代表着中国文化的卓越成就,更承载着民族特色的独特韵味。然而,在当代社会生活节奏加快、人们对生活质量要求日益提高的背景下,传统竹编制品的使用似乎逐渐被边缘化。因此,我们有责任也有必要深入研究并采取措施保护和传承这一宝贵的传统工艺,以确保竹编技艺能够历久弥新、不断发展。

版权声明:【除原创作品外,平台所使用的文章、图片、视頻及音乐属于原权利人所有,提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,因客观原因,或会存在不当使用的情况,如,部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理,共同维护良好的网络创作环境】